5月17日至5月19日

由团省委、省教育厅、省科学技术厅

省科学技术协会、省社会科学院

肇庆市人民政府共同主办的

第十八届“挑战杯”广东大学生

课外学术科技作品竞赛终审决赛

于肇庆学院顺利举办

本届竞赛共吸引161所高校

逾20万名大学生参赛

其中,我院组织六组师生团队参加了

今年创新设立的肇庆“百千万工程”专项赛

取得四个团队项目获评二等奖

两个团队项目获评三等奖的好成绩

实现了美术学院、设计学院在该赛事的新突破!

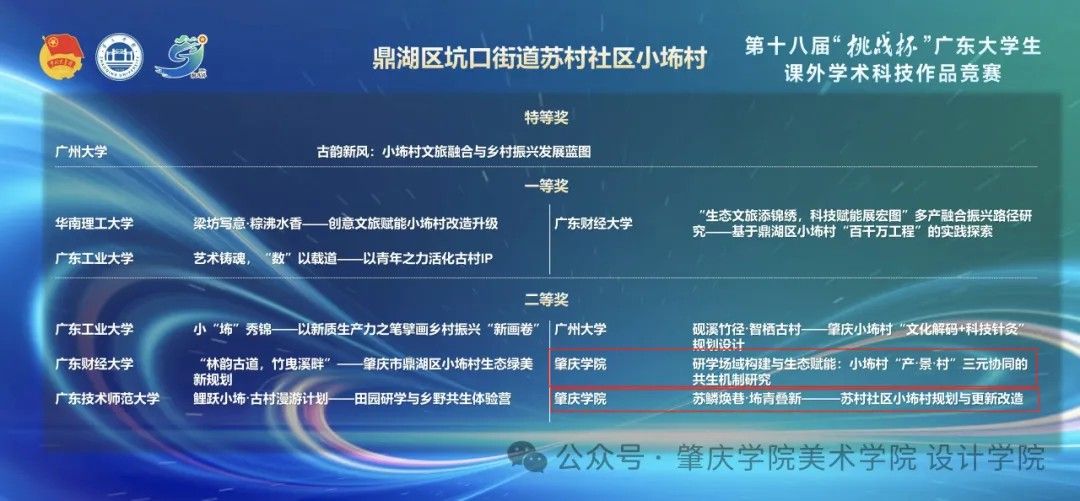

01 研学场域构建与生态赋能:小村“产•景 村”三元协同的共生机制研究\

1.项目类别:

肇庆“百千万工程”专项赛

2.获奖情况:

十八届挑战杯“百千万工程”专项赛广东鼎湖区坑口街道苏村社区小㘵村作品竞赛二等奖

3.团队介绍:

所属学院:美术学院、设计学院

指导老师:何鸿灏、何庆昌

项目负责人:陈钰娴

项目成员:萧盈、罗晓晖、陈子然、邵莉云、蓝思婷、陈佳瀚、李伟豪

4.项目简介:

本项目以广东肇庆小㘵村为试点,围绕“教育型乡村激活模型”的构建,探索“产-景-村”三元协同机制下的可持续发展路径。通过农业生产、生态景观与村落社区的有机融合,打造一套“空间+教育+运营”闭环的研学场域系统。项目以“双减”政策与乡村振兴战略为背景,回应城市学生自然教育需求与乡村资源激活困境,构建五大沉浸式教育板块,并配套集章打卡式课程体系。创新提出“学校+企业+村民”四类入股机制,实现内容共建、利益共享、教育反哺村庄。项目已与多方达成合作意向,具备良好的落地基础与推广潜力,致力于输出可复制的乡村教育产业范式

5.参赛感想:

参与本次比赛是一次扎根乡土、打磨方案、突破自我的过程。我们从田野出发,深入调研,亲身走进村落,感受到乡村既丰富又沉睡的教育资源,也意识到“纸上方案”要真正落地并不容易。从构想到图纸、从策划到运营,每一步都在不断试错和重构中提升。作为一支跨专业的本科团队,我们在实践中学会协作、沟通与坚持,更在一次次答辩与打磨中找到了“让理想落地”的路径。我们始终相信,乡村不仅是资源地,更是未来教育的新场域。这次比赛,是我们走向这条探索之路的起点,而不是终点。

02 苏鳞焕巷•㘵青叠新—苏村社区小㘵村公共空间更改造

1.项目类别:

肇庆“百千万工程”专项赛

2.获奖情况:

十八届挑战杯“百千万工程”专项赛广东鼎湖区坑口街道苏村社区小㘵村作品竞赛二等奖

3.团队介绍:

所属学院:美术学院、设计学院

指导老师:陈林帅

项目负责人:蔡婉华

项目成员:梁运、刘俊奇、郑峰、何咏怡

4.项目简介:

本项目以“自然融合,产业联动”为核心理念,打造农文旅结合的生态休闲综合体。项目划分为农旅融合和康养度假两大板块,功能区包括入口接待、康养、垂钓、小溪游步和农业体验,强调人车分流和双向车道设计,满足不同人群需求。

5.参赛感想:

当图纸上的线条化作村民门前的石阶,当古宅的残垣在共议中重焕生机,我们才真正明白“设计”的分量。调研挖掘乡村文化时的细致入微,让我们懂得:好的乡村设计从不是闭门造车,而是俯下身倾听土地的故事。这段旅程教会我们用敬畏之心对待乡土文化,以务实态度解决真实需求,更让我们坚信:青春与乡村的双向奔赴,就是最有意义的成长。

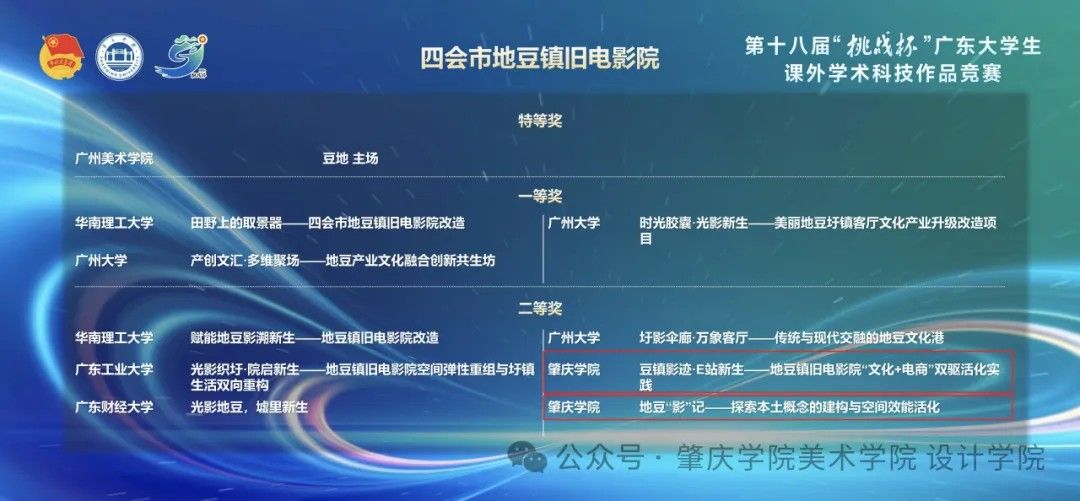

03 豆镇影迹•E站新生一地豆镇旧日电影“文化+电商”双驱活化实践

1.项目类别:

肇庆“百千万工程”专项赛

2.获奖情况:

十八届挑战杯“百千万工程”专项赛广东鼎湖区坑口街道苏村社区小㘵村作品竞赛二等奖

3.团队介绍:

所属学院:美术学院、设计学院

指导老师:何鸿灏、何庆昌

项目负责人:贺嘉乐

项目成员:崔盈盈、胡玉杰、钟小婷、雷静怡、胡丽娜

4.项目简介:

“豆镇影迹•E站新生”项目对广东省肇庆市四会市地豆镇旧电影院进行改造。空间设计遵循“修旧日如旧日、活化焕新”,打造多种功能模块。创意运营上,构建品牌IP,策划内容体系,构建视觉识别系统,推出研学线路,开发文创品,搭建电商平台实现线上联动。项目亮点显著,借助政策优势,依托地豆镇丰富的历史文化与红色资源,采用“文化+电商”双驱动模式,打造复合型活化样板,致力于成为岭南乡镇文化活化的“地豆”样本,为乡村振兴提供可复制范例。

5.参赛感想:

参与挑战杯专项赛道项目竞赛,团队收获满满。从最初深入地豆镇调研,了解其发展困境与文化底蕴,到项目推进时面临空间改造、创意运营、经济预测等难题,团队一路并肩作战。大家凭借专业知识,不断钻研突破。这次经历不仅提升了团队的能力,更让我们明白乡村振兴的重要性。我们的团队以奋斗为笔、以智慧为墨,书写下一段满载收获的成长篇章。能参与其中,为乡村振兴发展出一份力,我们团队深感荣幸。展望未来,我们愿以此为起点,在服务乡村振兴的道路上继续深耕,用更多优质项目绘就乡村发展的壮美画卷。

04 地豆“影”记一探索本土概念的建构与空间效能活化

1.项目类别:

肇庆“百千万工程”专项赛

2.获奖情况:

十八届挑战杯“百千万工程”专项赛广东鼎湖区坑口街道苏村社区小㘵村作品竞赛二等奖

3.团队介绍:

所属学院:美术学院、设计学院

指导老师:夏彬

项目负责人:古纯岳

项目成员:郑恩琦、郝嘉宁、吴智伟、陈嘉瑶、张周旺

4.项目简介:

该项目位于肇庆市四会市地豆镇,针对闲置电影院进行改造。以 “风貌提升 + 文旅赋能” 为核心,融合电影放映、体育活动、艺术展览等多种功能。充分利用当地文化与资源优势,规划特色业态,未来规划非遗工艺体验馆、美术馆等,打造综合性空间,旨在促进产业升级、传承文化,形成 “以文塑旅、以旅兴农” 的良性循环,探索本土文化重构与空间活化路径。

5.参赛感想:

在挑战杯的赛场上,我们团队以默契协作突破重重难关,在技术攻坚中实现专业成长蜕变。从最初的方案构想,到地豆镇电影院改造规划的雏形初现,每个节点都凝聚着团队的智慧与汗水,这份从无到有的过程让我们倍感振奋。期待项目能为乡村振兴注入活力,也希望借竞赛契机收获专业指导,让方案进一步优化完善,早日落地生根,为地豆镇发展点亮新的可能。

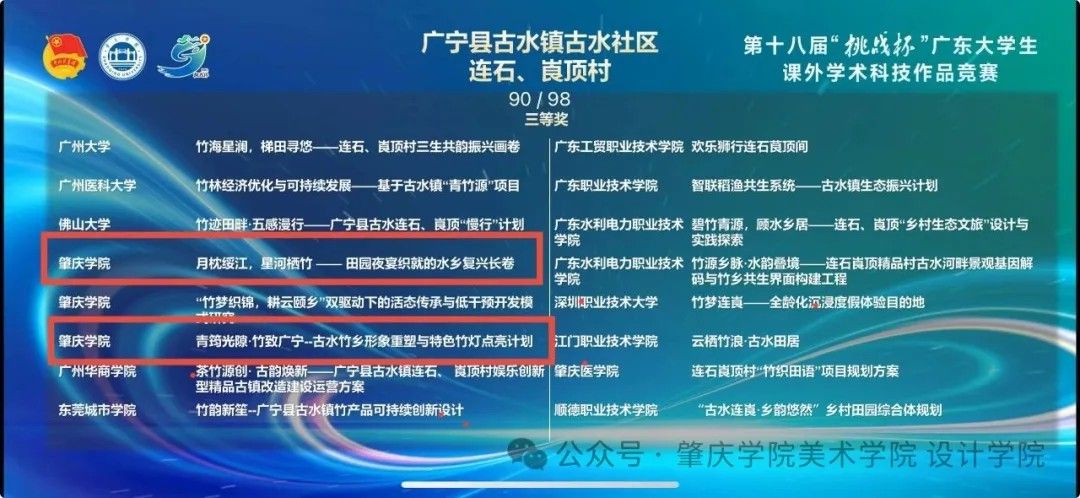

05 月枕绥江,星河栖竹—田园夜宣织就的水乡复兴长卷

1.项目类别:

肇庆“百千万工程”专项赛

2.获奖情况:

肇庆“百千万工程”专项赛三等奖

3.团队介绍:

所属学院:美术学院、设计学院

指导老师:何鸿灏、何庆昌

项目负责人:胡灿伟

项目成员:高广宇、梁忠良、王维渊、许安琪、朱振宇、罗梓莹、吴弈萱

4.项目简介:

项目紧扣“百千万工程”乡村振兴战略,以“文化复兴+经济造血+生态共融”为核心,通过政企村协作机制盘活资源,构建“日间文化研学+夜间沉浸消费”双循环模式。空间布局:以连石村、崀顶村为主体空间沿着古水河布局,将“日游生态廊道+夜宴消费集群”空间联动。在提升且保持原有风土的前提下改善其原本风貌。文化经济融合:将“竹文化+夜文化”通过文化活化创新实现生态融合,把竹文化活化为体验经济,结合夜文化以及当地的现有资源抓住原有客群,辐射周边,吸引其他消费群,促进当地经济发展。

5.参赛感想:

参加这次以"百千万工程"为核心的挑战杯专项赛,我们团队希望从自己专业出发,为肇庆乡村振兴带来我们的砚园智慧,始终怀着对乡土文化的敬畏之心。连石村、崀顶村的古水河畔,不仅是地理上的生态廊道,更是我们探索"文化复兴+经济造血"的试验田。如何让竹编技艺从老匠人的手中"活"起来?如何让夜间的虫鸣蛙声与游客的欢笑声共鸣?这些问题的答案,在一次次实地调研和深夜讨论中逐渐清晰。当我们站在古水河边,看晨雾中的竹海与夜幕下的灯笼交相辉映时,不禁明白,乡村振兴不是一场比赛,而是一代人与土地的漫长对话。这场比赛给我们的不是终点,而是带着泥土香气的起点。

06 青筠光隙•竹致广宁—古水竹乡形象重塑与特色竹灯点亮计划

1.项目类别:

肇庆“百千万工程”专项赛

2.获奖情况:

肇庆“百千万工程”专项赛三等奖

3.团队介绍:

所属学院:美术学院、设计学院

指导老师:何鸿灏、梁学志

项目负责人:刘达钊

项目成员:陈子荣、赵汇贤

4.项目简介:

城乡竹林片区改造规划以"竹文化再生"为核心,希望通过以竹制灯具作为主要的切入口,配合局部道路规划改造实现空间“点亮”。通过竹艺灯光激活空间记忆,构建"昼观竹影、夜赏灯韵"的原生态体验系统。

5.参赛感想:

当我们将“竹文化再生”确立为核心主题时,不仅是对在地文化的致敬,更是一场跨越传统与现代的对话。以竹制灯具为切入口,看似微小的选择,实则承载着激活空间、唤醒记忆的宏大愿景。在项目推进过程中,团队反复打磨每一盏竹灯的造型与光影效果,力求让传统竹艺与现代照明技术完美融合;当“昼观竹影、夜赏灯韵”的构想逐渐成型,我真切感受到,乡村改造不是简单的空间重塑,而是要让文化基因在新的载体中焕发活力。这段经历不仅提升了我的专业能力,更让我坚信,用设计的力量赋能乡村,定能为城乡发展注入独特的生命力。

青春的脉搏与时代同频

奋斗的足迹与振兴共鸣

让我们永葆赤子热忱

以科技创新为舟楫

以思维突破为罗盘

在探索与实践中续写青春答卷

以卓越之姿书写属于青年一代的荣耀篇章!